子育て基礎知識

知育・教育

2025/03/25

「子どもに初めて買う自転車はどれがいい?」「小学生になる前に自転車に乗れるようにさせてあげたいな」と考えているママ・パパは多いかもしれません。しかし、幼児向け自転車といっても種類が多いため、どのように選べばいいのかわからず戸惑ってしまうことも…。

また、幼い子どもが乗る初めての自転車は、サイズや安全性など意識しておきたいポイントがいろいろあります。

そこでこの記事では、幼児向け自転車を選ぶ際のポイントや注意点について、トイザらスの自転車担当バイヤーが解説するとともに、おすすめの最新キッズ自転車についてもご紹介します。

<教えてくれた人>

トイザらス・自転車担当バイヤー 尾崎健輔

「スポーツタイプからキャラクター自転車まで幅広いラインナップを取り揃えています。きっとお子様にぴったりな一台が見つかると思います。是非、初めての自転車はトイザらスで!」

「スポーツタイプからキャラクター自転車まで幅広いラインナップを取り揃えています。きっとお子様にぴったりな一台が見つかると思います。是非、初めての自転車はトイザらスで!」

目次

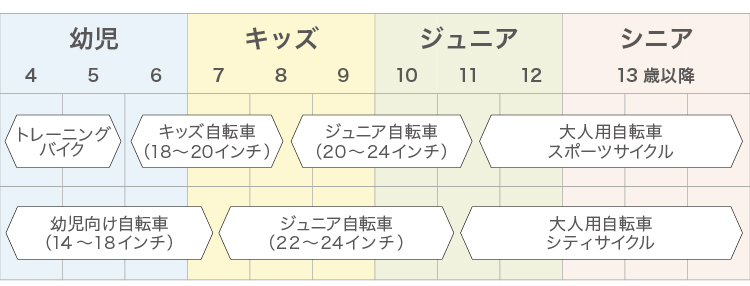

一般的に「キッズ自転車」と呼ばれる自転車には、「トレーニングバイク」「幼児向け自転車」「ジュニア自転車」の大きく3種類があります。それぞれの自転車には対象年齢などが定められており、子どもの成長に合わせて適切に選ぶことが大切です。

また、子どもの年齢や成長に応じて、トレーニングバイク、幼児向け自転車、ジュニア自転車とステップアップするケースも多く見られます。初めての自転車選びの前に、それぞれの特徴を知っておきましょう。

トレーニングバイクとは、ペダルがなく、地面をけって前に進む乗り物のことです。1歳半頃から乗ることができるので、まだペダルをこぐ力がない小さな子どもでも、バランスのとり方やハンドルの操作方法などの練習ができます。そのため、トレーニングバイクに乗り慣れてしまえば、ペダル付き自転車へもスムーズに移行しやすいでしょう。

なお、トレーニングバイクの中には、一般的な自転車のように後ろブレーキがついたタイプと、ブレーキがなく足を地面に着いて止まるタイプがあります。また、後からペダルの取り付けが可能なタイプもありますので、子どものファースト自転車として選ばれることも多いです。

幼児向け自転車とは、3歳頃から乗れる補助輪付きの自転車を指します。地面を蹴って進むトレーニングバイクとは異なり、幼児向け自転車はペダルをこいで進み、ブレーキを使って停止します。補助輪によって転倒リスクを最小限に抑えながら、「自分の力でペダルをこぐこと」「ハンドルを操作して行きたい方向に進むこと」「ブレーキで止まること」を練習できます。

幼児向け自転車のタイヤサイズは、12インチ、14インチ、16インチ、18インチの主に4種類です。サイズごとに適応身長があり、トレーニングバイクから移行する場合は、比較的サイズの大きい16インチや18インチが選ばれるケースが多いでしょう。

ジュニア自転車とは、主に小学生が乗る補助輪のついていない自転車です。マウンテンバイクのようなデザインの「スポーツタイプ」と、大人用のシティサイクルを子どもの体格に合わせた「シティサイクルタイプ」の大きく2つのタイプがあります。

一般的に、ジュニア自転車のタイヤサイズは20インチ以上ですが、スポーツタイプとシティサイクルタイプでは規格が異なり、同じタイヤサイズでもスポーツタイプのタイヤのほうが少し小さい傾向があります。

小学生向けのジュニア自転車については以下のページもご覧ください。

小学生向け 子ども用自転車の選び方

キッズ自転車には、子どもの身長に応じた適切なサイズがあります。そのため、成長に合わせて自転車の買い換えが必要です。では、キッズ自転車を買い換えるタイミングは、何を目安に考えればいいのでしょうか?

子どもの身長や体格が変わっても自転車が同じままでは、窮屈で乗りにくいこともあるため、体が大きくなってきたら、自転車も買い換えを検討しましょう。

例えば、サドルを一番高い位置にしても地面に足を着けたときにひざが曲がっていたり、ペダルをこぐとひざがハンドルにあたったりする場合は、自転車のサイズアップが必要です。子どもの成長には個人差がありますが、一般的には、3年周期で買い換えるケースが多いです。

キッズ自転車をできるだけ無駄なく経済的に買い換えるには、2サイズずつアップしていくのもおすすめです。

キッズ自転車のサイズは、12・14・16・18・20と、2インチ刻みに設定されていますので、最初に12インチの自転車を購入した場合は「12→16→20」というように、2サイズずつのアップを目安にすると、体の成長にもスムーズに合わせやすいといわれています。

■サイズのステップアップ例

■自転車のサイズと適応年齢

キッズ自転車を選ぶ際には、どのような点を重視すればいいのでしょうか。主に下記のような、5つのポイントをチェックするといいでしょう。

幼児向けもジュニア向けも、自転車選びで最も重要なポイントが「サイズ」です。キッズ自転車には、サイズごとに適応身長が定められており、タイヤの直径(インチ)によって決まります。子どもの体に合った自転車のサイズを選ばないと、ケガなどの原因につながることもあるため、注意しましょう。

自転車のサイズごとの適応身長の目安は、下記のとおりです。ただし、メーカーや車種、デザインによって、同じインチでも適応身長が違うことがあるため、必ず確認してください。

■自転車の適応サイズの目安

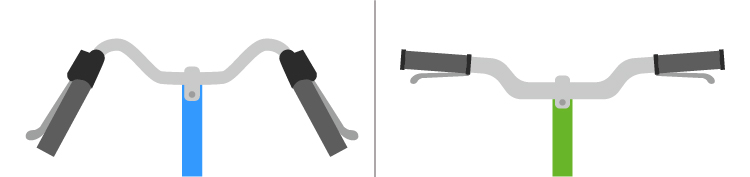

自転車のハンドルには、大きく分けてセミアップハンドルとフラットハンドルの2つのタイプがあります。

セミアップハンドルは、グリップ(握る部分)が体のほうに曲がっているため、楽に手を添えられるようになっています。

一方のフラットハンドルは、まっすぐな形状のハンドルで、手や肩の動きとハンドル操作を連動させやすいのが特徴です。

どちらの形状を選んでも問題はありませんが、初めて自転車に乗る場合は、フラットハンドルのほうが操作しやすいかもしれません。

また、ハンドルの形状と併せて、ブレーキレバーが握りやすいかどうか、固さに問題がないかもチェックしておきましょう。

■セミアップハンドルとフラットハンドルの形状

幼児向け自転車の多くには、後ろのタイヤの左右に補助輪がついています。補助輪の役割は、転倒を防ぎ、バランスを気にせずにペダルをこげるようにすることです。

しかし近年は、トレーニングバイクが普及したこともあり、補助輪がないタイプの幼児向け自転車も増えています。トレーニングバイクからの移行で、スムーズに自転車に乗れる場合などは、補助輪なしのタイプを選ぶのもいいでしょう。また、補助輪ありの自転車なら、補助輪の着脱のしやすさもポイントです。

子どもが安全に自転車に乗るためには、サドルにまたがったとき、両足がしっかり地面に着く高さであることが大切です。一般的に大人の場合、自転車のサドルの高さは、つま先が地面に着けば良いといわれています。しかし、まだ自転車に乗り慣れていない子どもは、きちんと足が地面に着かないと怖さを感じてしまいます。

また、ブレーキ操作は慣れるまで時間がかかるため、とっさに足を使って止まろうとした場合に両足が地面にしっかり着かないと、バランスを崩して転倒してしまうリスクが高まります。

子どもの手足の長さには個人差があるため、身長だけではなく「股下の長さがサドル最低地上高(サドルを一番低くしたときの地上からの高さ)と合っているか」を確認しましょう。

オンライン購入など、実際に自転車にまたがって確認できない場合は子どもの股下長を測り、商品情報に記載されているサドル最低地上高と比較するようにします。

股下長を測る際は、靴を履いた状態で子どもを立たせます。そして両脚のあいだに間隔が空くよう2、3cm程度の厚みの本などを挟み、一番高くなるところまで引き上げて、地面から本の上辺までの長さを測るとスムーズです。

キッズ自転車を選ぶ際には、安全性についても忘れずにチェックしましょう。ブレーキはしっかりきくか、タイヤの空気圧は適切か、車体が重すぎないかなどの確認も必要です。

そのほか、自転車に乗るときに使うアイテムも準備しておきましょう。中でも、子どもの安全のために必ず用意しておきたいのがヘルメットです。また、初めて自転車に乗る場合、子どもは転倒が多くなりがちなので、ひざとひじのプロテクターがあると安心です。

自転車は便利で楽しい乗り物ですが、使い方を誤ると思わぬ事故を招く可能性もあります。子どもの安全を守るためには、ママ・パパも注意しなければいけないことがあります。

子どもが初めて自転車に乗る際には、次のような点に十分注意しましょう。

子どもが自転車に乗るときには、必ずヘルメットを着用させましょう。自転車で転んで頭を打ってしまうと、大きなケガにつながる危険性があります。子どもの安全のためには、自転車運転時のヘルメット着用は必須です。

道路交通法では、児童や幼児が自転車を運転するとき、保護者はヘルメットを着用させるよう努めなければならないと定められています。さらに、2023年施行の改正道路交通法によって、13歳以下の子どもに限らず、自転車を運転するすべての人に対して、ヘルメット着用が努力義務化されました。

「まだ練習中だから」「公道を走らないから」などと考えず、子どもが初めて自転車に乗るときから、ヘルメット着用を習慣付けておきましょう。

自転車に乗り始めの時期や、補助輪を外して練習するときなどは、特に転倒が多くなりがちです。ヘルメット着用と併せて、子どもの衣服も長袖や長ズボンなどでできるだけ肌を露出しないようにしたり、ひざやひじのプロテクターをしたりすると、ケガの予防につながります。

子どもは、自転車のハンドル操作がうまくいかず、大きく蛇行してしまうことがよくあります。自転車の練習は、広場や交通公園など、保護者の目が届くできるだけ広い場所で行いましょう。段差や勾配の多い場所や、人で賑わっている場所などは、自転車の練習には不向きです。

なお公園の中には自転車の乗り入れが禁止されている場所があるため、看板などであらかじめルールを確認しておきます。

子どもが自転車で公道を走る前に、しっかりと交通ルールを教えておく必要があります。道路の左側を走る、信号を守る、曲がり角では止まるなどは、ママ・パパが見本を見せて交通ルールを守る約束をします。また、13歳未満の子どもは自転車での歩道の走行が認められますが、その場合でも歩行者が優先です。むやみにベルを鳴らさないこと、歩道では歩行者が多いときなどは自転車から降りて押して歩くことも、きちんと伝えておきましょう。

子どもにとって交通ルールはなかなか理解しにくいものですが、できる限り普段の生活で、交通ルールについて話す機会を作るようにするのがおすすめです。

子どもが1人で自転車に乗れるようになっても、公道に慣れるまでは、大人がいっしょについて歩いたり、自転車で併走したりするようにしましょう。

大人も子どもといっしょに自転車に乗るときには、子どもの前か後ろをママやパパが走ります。「子どもが前、親が後ろ」のパターンでは、子どもの様子を見守ることができますが、交差点での飛び出しや出会い頭の衝突などが心配かもしれません。

反対に、「親が前、子どもが後ろ」になると、親が安全を確認しながら先導できますが、走行中は子どもの状況が見えません。どちらのパターンが適しているかは、道路の状況や子どもの状態、性格などによっても異なりますので、公道を走る前に交通ルールをあらためて確認しておくことが重要です。

初めての自転車は、親子にとって納得の一台を選びたいもの。初めての自転車選びなら、品揃え豊富なトイザらス・ベビーザらスにお任せください。

トイザらス・ベビーザらスでは、さまざまなサイズのキッズ自転車をはじめ、ヘルメットなどのアイテムも数多く取り揃えています。自転車の組み立ては無料で、サドルの高さ調整も可能なので、お子様の体に合った万全の状態で自転車をお渡しできます。

お子様の思い出に残る初めての自転車を、トイザらス・ベビーザらスで選んでみてはいかがでしょうか。

子供用自転車について詳しくは以下のページもご覧ください。

子供用自転車 -トイザらス|おもちゃの通販